はじめに

税務に関する業務は専門性が高いため、多くの納税者は信頼できる税理士に業務を依頼します。税理士は、申告代理、税務書類の作成、税務相談に関し、高度の専門性を有する専門家であり、幅広い税務業務をサポートし、納税者の負担を軽減する役割を果たします。

しかし、税理士にもミスが発生することがあります。たとえば、申告内容の誤りや必要書類の提出漏れ、税務上の助言の誤りなどが考えられます。これらのミスが発生すると、納税者は追加の本税や加算税、延滞税などを支払うことを余儀なくされる場合があり、さらには脱税の嫌疑がかけられた場合などは信用の低下やビジネス上の不利益を被ることもあります。

この記事では、納税者が税理士のミスにより被った損害について、どのように損害賠償請求を行うか、その具体的な手順と注意点を詳しく説明します。

目次

税理士のミスとは

税理士の業務範囲は税理士法第2条1項で定められており、他人の求めに応じ、主に以下の業務を行います。

税務代理:税務官公署に対する租税に関する法令等の規定に基づく申告、申請、請求若しくは不服申立てなど代理し、又は代行すること。

税務書類の作成:税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、税務官公署に提出する書類等を作成すること。

税務相談:税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること。

本稿で扱う税理士のミスとは、これらの業務において納税者に損害をもたらす行為、または不作為のことを指します。具体的な例としては、主に以下のようなケースが考えられます。

(1)助言ミス:税理士がなすべき助言をせず、または、誤った助言をすること。

(2)申告書等の記載漏れ、誤記載や提出漏れ:申告書等に記載すべき事項を記載せず、または誤った記載をし、あるいは必要な申告書や添付書類を提出しないこと。

(3)三段論法のミス:税理士が行った法令解釈、事実認定、法の適用が誤っていること。

(4)期限に関するミス:税理士が法定納期限までに納税者の申告書や消費税の届出等を提出せず、または納期限や納税額、納税できない場合の延納・物納等の手続について適切に助言しないこと。

(5)税務署への対応ミス:税務調査や指摘に対する誤った対応により、ペナルティが課されること。

これらのミスは、納税者にとって経済的損害だけでなく、ビジネス上の信用や対外的な関係にも影響を与えることがあります。

税理士のミスによる損害の発生とその影響

税理士のミスが発生した場合、納税者が被る損害は多岐にわたります。

経済的損害

税理士のミスによって発生する経済的な損害としては、まず「追徴課税」が挙げられます。たとえば、過少申告や無申告があれば、本税の納税義務があり、過少申告加算税、無申告加算税、延滞税等が課されます。

また、税理士のミスによって過大申告をし、還付が不能である場合には、その還付不能額が損害となります。

信用の損失

ビジネスを行っている納税者の場合、税務問題が明るみに出ることは信用を失う原因となります。特に重加算税を課されると、脱税を疑われ、取引先や顧客からの信頼が低下し、取引に悪影響を及ぼすリスクもあります。

損害賠償請求の前にやるべきこと

損害賠償請求を行う前に、まずは以下の手順を踏むことが重要です。

事実関係の整理

税理士のミスが発覚する端緒としては、主に、①税理士から説明を受ける、②税務調査で発覚する、③税理士を代えたところ、後任の税理士により説明を受ける、④納税者自ら気づく、などがあります。

この場合、まずは、どのような事実を辿って納税者の損害が発生するに至ったのか、事実関係を時系列で整理することが重要です。

この時系列の整理は、後日、弁護士に相談する時にも必要な作業となります。

税理士から説明を受けて税理士のミスが発覚した場合には、税理士に時系列による事実関係の整理を依頼するとやってくれるのが通常です。

そうでない場合も、税理士のミスが発覚した場合には、まず税理士に連絡し、事実関係と法令関係の説明、本件で税理士にミスがあったのか、納税者に発生する損害はいくらなのか、説明を求めると、誠実な税理士であれば説明してくれると思います。

税理士との協議

その上で、納税者に発生した損害について、税理士としてどう対応するつもりなのか、その意向を確認します。

この場合、税理士が全額損害を賠償することを申し出ることがありますが、税理士と納税者との協議による損害が全損害であるのかは、不明です。

そこで、安易に自分で判断せず、税理士損害賠償に精通した弁護士に相談した上で示談することをおすすめします。

そうでなければ、不足する損害額で示談してしまう可能性があります。

弁護士への相談

税理士との話し合いで決着がつかない場合は、弁護士に相談・依頼することとなります。

ここで注意点があります。税理士損害賠償問題は、高度な法律問題です。ただ法律を知っていればできる業務ではない、ということです。

税理士損害賠償を適切に解決するためには、

・税法の知識

・損害賠償法の知識

・税理士の業務内容に関する知識

が必要となり、多くの弁護士は、これらの知識を十分に有していません。

したがって、税理士に損害賠償請求をする場合には、税理士損害賠償に精通した弁護士に相談・依頼をすることをおすすめします。

税理士に対する損害賠償請求の方法

弁護士に依頼して税理士に対して損害賠償を請求する際には、以下のようなプロセスをたどることが多いです。

内容証明郵便の送付

弁護士に依頼して税理士に対して損害賠償請求をする場合、まずは内容証明郵便を税理士宛送付することが多いです。

内容証明郵便において、

・税理士の注意義務違反の内容

・納税者に生じた損害額

・税理士に対していくらの損害賠償請求をするのか

を明らかにし、そこから税理士損害賠償事件がスタートします。

この内容証明郵便に対する税理士の対応は、

・無視する。

・反論書面を送付する。

・話し合いが始まる。

などがあります。

納税者側では、この対応に応じて、次のアクションを検討することになります。

示談での解決

弁護士による内容証明郵便に対して、税理士が回答書を送付し、または送付せず話し合いが始まり、双方が合意すると、「合意書」を作成します。

この合意書では、

・何に関する紛争であり、

・税理士がいくらをいつまでに和解金として支払うか

・和解金を支払った時は、当事者間の紛争は解決され、債権債務はない。

ことなどを記載します。

裁判による解決

裁判外での解決が難しい場合、最終的には民事訴訟を提起することができます。損害賠償請求訴訟では、証拠が非常に重要です。納税者は、税理士のミスを証明するための書類や記録を集め、適切に訴訟を進める必要があります。

裁判により税理士損害賠償を求める場合、その法律構成は、債務不履行に基づく損害賠償請求と不法行為に基づく損害賠償請求です。

裁判において、税理士のどの業務プロセスにおける、いかなる注意義務違反を主張立証するのかは、当事務所のこれまでの経験上、弁護士によってかなり差が出てくるところとの印象です。

したがって、裁判により税理士に対して損害賠償を請求する場合には、税理士損害賠償に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

税理士損害賠償に強い弁護士の探し方

納税者が税理士に対して税理士損害賠償を求める場合、税理士損害賠償に強い弁護士に相談・依頼することが望ましいのですが、税理士損害賠償に強い弁護士にどのようにアクセスをしたら、良いでしょうか。

ここで、いくつかの方法を提案いたします。

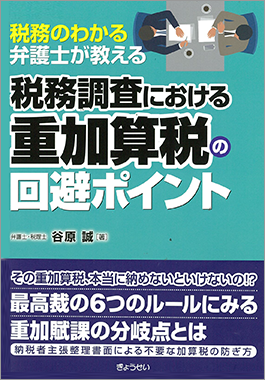

税理士損害賠償に関する著書・論文を執筆している弁護士

まず、税理士損害賠償に関する法律専門書を執筆している弁護士は、税理士損害賠償に関して詳しいと考えて良いでしょう。

法律専門書を執筆するためには、その分野について、かなりの研究をしなければいけません。当然、その過程で大量の税理士損害賠償に関する裁判例も読み込むはずです。

また、法律専門書は、法律書の出版社が出版しますが、著者を選定する過程で、法律出版社のスクリーニングを経ています。

つまり、法律出版社は営利企業ですので、出版する本が売れなければなりません。法律専門書を購入するのは、裁判官や弁護士等の専門家が多数ですが、購入の際には、著者がその分野の専門家かどうかを重視します。

そのため、法律専門書は、原則として、その分野の専門家でないと執筆することができません。

このような理由から、税理士損害賠償に関する法律専門書を執筆している弁護士は、税理士損害賠償に関する豊富な知識を有していると推測できます。

また、同じ理由で、法律雑誌から論文の執筆を依頼される弁護士も同様です。

税理士会等で税理士を対象とした研修講師を依頼されている

次に、税理士会や支部等で税理士を対象とした税理士損害賠償に関する研修講師を依頼されている弁護士も税理士損害賠償に強い弁護士と推測できます。

この場合も、法律専門書と同様、税理士会等によるスクリーニングがされているためです。

納税者が、税理士会等で研修講師をしている弁護士を調べるのは難しいと思いますので、損害賠償の相手方ではない税理士に聞いてみるとよいでしょう。

WEB上で記事を執筆している弁護士はどうか

法律専門書や論文を執筆せず、税理士会等で研修講師を依頼されてはいないが、WEB上で税理士損害賠償に関する記事を執筆していたり、税理士損害賠償のWEBサイトを開設している弁護士はどうでしょうか。

これについては、WEBサイトを開設したり、記事を執筆するのは自由ですので、有効な判断基準とはいえません。

特定の分野で大量に情報を発信し、判例集に掲載される裁判に関与して、業界で評価を得るようになると、法律出版社や法律雑誌などから執筆の声がかかることが多いためです。

記事の内容から判断するしかありませんが、納税者が判断するのは難しいでしょうから、弁護士や税理士などに相談するとよいでしょう。